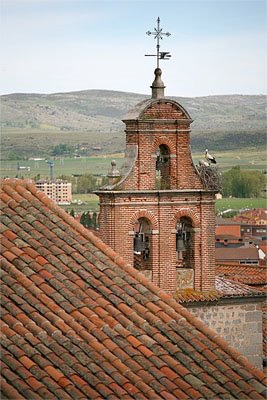

CUANDO yo era muy, muy pequeño, me iba algunas tardes hasta el caserío de una dehesa cercana a mi pueblo, y como no era posible acercarse mucho sin exponerse al encuentro con un mastín salvaje que tenían los dueños, me subía a un encinacho a distancia desde la cual fuera posible escuchar el sonido de un gramófono de trompeta al que hacían sonar incansablemente. Era un gramófono de aquellos de “la voz de su amo” que luego, años más tarde, aparecería desguazado entre otros trastos a espaldas de la casa. A veces me costaba un buen rato de espera, pero siempre acababan poniendo un disco con música de sonoras, majestuosas campanas que llenaban de un aire mágico la humilde tarde de los encinares castellanos. Me parecía a mí que aquellos sones de bronce, capaces de cambiar realidades de pana por sueños de damasco, ascendían como águilas cetreras en el aire limpio del páramo. En aquel pueblo, por otra parte, muchas cosas se anunciaban a toque de campana, cuyos toques nos enseñaba a los monaguillos Isidro “el Fari”, que era campanero y sacristán.

Hoy no sabría ya doblar por un canónigo, y recuerdo apenas que la muerte de un papa merecía ser anunciada con veinticuatro clamores y un silencio, dos la de un “cuerpo grande” de mujer, tres la de un hombre.

“Para tocar a muerto regiamente

no habrá campanas como en Salamanca”

Y la sola evocación de estos versos me trae ahora ecos de aquellos bronces tantas veces contemplados por mí desde el Palacio de Anaya. Se me ocurre pensar. ¿cómo, quién dobló por la reciente muerte de Sánchez Albornoz desde el campanario románico de San Pedro de Ávila?

Cuánta, cuánta historia en las campanas; en esas campanas que hoy se han mecanizado, están mudas o se han sustituido por una cinta que guarda sus sones enlatados y los reproduce mediante un sistema de magnetófono y altavoz desde las torres de nuestras iglesias.

¿Son importantes las campanas? ¿Alguien se ocupa hoy de las campanas? Me viene a la memoria una curiosa promesa que don Enrique Tierno hiciera a los madrileños durante su última campaña electoral, y que consistía nada más y nada menos en que se ocuparía de que en Madrid volvieran a oírse las campanas.

¿Existió, existe de verdad aquella campana grande de Toledo que sólo una vez fue tañida porque se quebraban los vidrios de las ventanas, provocaba abortos y malograba las nidadas de las gallinas puestas a empollar? Quizá es aquella bajo la que “caben cuatro sastres y un zapatero, la campanera y el campanero”.

Pues bien, me alegra saber que sí que hay alguien actualmente interesado por los campanarios, por los campaneros, por las campanas y por los toques a gloria, a fuego, a perdido, a muerto, a vísperas, a oración… Ahí están, para corroborarlo, dos libros, dos personas dedicadas a conservar, a revitalizar, a estudiar, a reconstruir antiguos sones, olvidadas costumbres, viejas formas de comunicación a través de toques de campana.

MARÍA TERESA YÑIGO DE TORO.

EVOCADORES ÁNGELUS

Hace ya algún tiempo, apareció, editado por la Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, un libro de María Teresa Iñigo de Toro, donde comenta los toques del Ángelus en las torres y espadañas de las iglesias de Valladolid y su provincia, si bien, a veces, esos sones de que la autora nos habla están más en su mística imaginación que en el aire del paisaje castellano.

“El aire de nuestros pueblos –dice J. L. Mosquera en el prólogo– no conocía otras vibraciones que las suyas. Solemnes o cantarinas, jubilosas o funerarias, solas las campanas unificaban al instante en la alarma, la alegría, el pesar o la oración a toda su comunidad.” Se titula el libro “Ángelus en Castilla”.

“Campanas, las de Toledo;

iglesia, la de León;

reloj, el de Benavente,

y rollo el de Villalón…”

Explica que este rollo tiene imaginarias campanas de plata y aire, para, en seguida, llegar a ese estremecedor Ángelus de Urueña, en el que se unen todas las campanas: las que son y las que fueron, las de ayer y las de hoy en ecos que levantan enloquecidas palomas por el aire de Urueña, sobre la tierra ocre y polvorienta de Urueña, cuya contemplación suscita a la autora el recuerdo de los heridores versos:

“Camino de Castilla

ya no va nadie

si no es polvo y arena

que lleva el aire…”

Y más Ángelus, y más campanarios y más campanas, y más ecos y más recuerdos. Por la Olmedo de los vacceos, por El Henar, por La Aguilera. Ángelus por San Bernardo… Ángelus en Castilla.

FRANCESC LLOP I BAYO.

A REBATO

Francesc Llop i Bayo, durante la confección de este libro y el estudio que actualmente está llevando a cabo sobre los toques de campana en Aragón, ha ido calando en la idiosincrasia de los campaneros que todavía quedan por esos pueblos, encariñándose con ellos, haciéndose a sus modos, incluso a su lenguaje, hasta llegar a reconstruir aquellos toques, recomponer desusadas técnicas, revivir, siquiera sea por una vez, olvidados valores tradicionales. Pero hasta qué punto para este antropólogo de las campanas es importante, es enternecedoramente vital la labor del campanero, se aprecia en sus propias palabras, palabras que pronuncia con inflamada cadencia de rebato:

“… Las campanas no sólo transmiten mensajes, permitían al campanero la expresión de sus vivencias, sólo delimitada por las posibilidades técnicas, por las reglas del código y por su capacidad física. No sólo señalaban la tristeza o alegría, también transmitían el ánimo o el desaliento, la plenitud o la soledad del campanero. Su esfuerzo no era inútil, ni solitario, ni minoritario: todos podían recibir el mensaje y también gozar y compartir la tensión emocional que agitaba el corazón del artista, y era expresada, con el esfuerzo de sus manos, a través de las campanas. Durante las fiestas, los toques de campanas eran una participación activa, esforzada, lúdica, del campanero en el espacio sonoro comunitario. Ahora –concluye con cierta pesadumbre– son motores lo que mueven las campanas.”

Maravillosa, apasionante labor la de este hombre que anda por ahí aprendiendo, enseñando, transmitiendo, descubriendo cosas sobre las campanas, organizando conciertos de campanas, desempolvando antiguos matices, olvidados ritmos, coleccionando en su magnetófono “dobles”, “vandeos”, “tocs de mort” y “repics de bendicio”, estudiando consuetas de campanero:

“Los días de quaresma y adviento, el claustro, se vandea la campana Lorenza.”

“En los días semidobles, a vísperas y a Maytines, se tañe en el primero señal la campana Gabriela sola, y en el segundo la Hermenegilda, y en el tercero la Lorenza sola, y al requedar es como en los dobles ordinarios.”

Para Francesc Llop i Bayo, antropólogo, apasionado de las campanas, su investigación es absolutamente necesaria y urgente. Y en ese empeño anda, intentando descifrar, para el que quiera oírle o leerle, el mensaje de las campanas, de tantas campanas que todavía quedan por esos campanarios, para que en esto, como en tantas otras cosas, no nos quedemos también “a tres clamores y un repique”, como dirían en mi pueblo.

Francesc Llop i Bayo acude a su trabajo habitual por las mañanas. Sus ratos libres –las tardes, los fines de semana– los dedica a sus campanas.

REVISTA QP